Un nasero, una vizcainía y un encargo imperial

Este día me espera un encuentro que me deja no poco nervioso. Al anochecer conoceré al emperador, a quien todavía no he visto ni siquiera de lejos. Para remediarlo hoy me he trasladado temprano hacia Rasines, a poco más de una legua de Ampuero, y me he instalado en un lugar donde observar la comitiva.

En el camino me he encontrado con dos personajes como hay muchos estos días. Desde hace varios días se espera el paso de Carlos V y su gran comitiva, un acontecimiento exceocional que pocos tiene a oportunidad de ver en toda su vida, que podrán contar durante muchos años. A los curiosos se añaden aquellos que pueden partido del paso de la muchedumbre imperial, bien para hacer negocios, bien para provechar posibles repartos de comida o limosnas, bien como descuideros para lograr algún pequeño objeto mal vigilado.

Pronto conocí a dos de estos tipos, los que menos se asustaron al ver mi imagen un tanto borrosa porque aún no era capaz de manejar bien el «parato» (para quien no sepa de qué se trata le sugiero que vaya a la primera entrada de esta serie. «¡No os lo váis a creer!»)

Uno de ellos venía con un carrillo cubierto de helechos. Había salido de noche de Ampuero con la idea de llegar a Lanestosa antes que el grpo real. Pero una avería le había obligado a detenerse y estaba negociando con los vecinos para que le alquilaran unas angarillas a las que rasladar la preciosa carga que llevaba en el vehículo: salmones.

Me dijo que se llamaba Juan Gómez de Marrón y que tenía las mejores nasas en la ría del Marrón. La noche anterior sus peces había pasado por las mesas de los nobles de la comitiva y hoy iba a llevarles nuevos ejemplares al fin de su etapa.

―¿En la ría del Asón?―, pregunté sin temor a meter la pata, y sin darme cuenta que nunca debería abandonar ese temor cuando visitaba épocas lejanas.

―No, no. El río se llama Marrón, como mi pueblo y como insiste él mismo por el color que lleva tras las tormentas.

Me prometí tener cuidado con las preguntas que hiciera. No solo cambiaban los nombres de las personas, sino también los de los lugares. Un mapa moderno es muy detallado, pero seguramente provocaría no pocas confusiones a las gentes de entonces.

El otro, con aires de hidalgo, era un joven que se presentó como Juan de Rozas de la Bodega, subrayando con el tono cada un de los «de», para dejar claro que no se mrecía especial distinción. Se dedicaba también al comercio de comestibles en Laredo, pero era otro el motivo de su viaje.

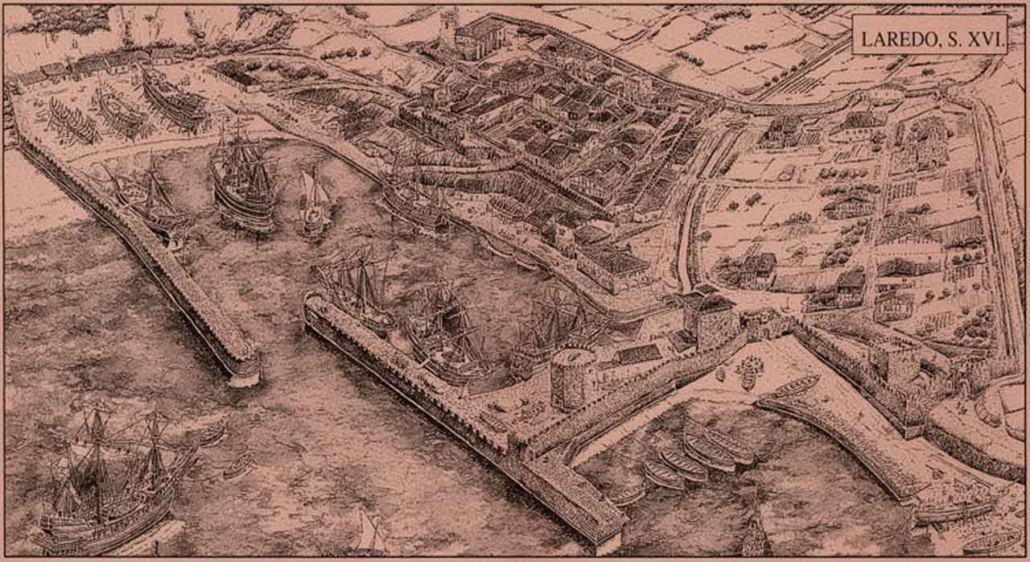

Me contó con no pocos detalles que era de Lanestosa, una de las villas más viejas de Vizcaya y final de la etapa de hoy. Insistía que su pueblo natal había sido fundado nada más y nada menos que «trece» años, dicho con el mismo tono de los «de» de su apellido, antes que la mismísima Bilbao. Imaginba yo que en su origen era poco más que un área de servicio de la primitiva «autopista de la lana merina» que iba de Burgos a Laredo, por la que se exportaba a Flandes y que luego regresaba en forma de paños de buena calidad, de cuya importación una pequeña parte iba cargada ahora mismo en los hombros de Carlos V.

Tenía que ir a su pueblo, que casi nunca visitaba, para agilizar unos trámites en su expediente de vizcainía.

―Pero, ¿si Usted es ya vizcaíno de nacimiento, para qué necesita ese expediente?―intervino Juan Marrón.

―Estoy en pleito con un comerciante francés de Laredo y el asunto va a llegar a la Chancillería de Valladolid. Allá hay un tribunal especial para juzgar los asuntos en los que esté implicado un vizcaíno, lo que me interesa no poco.

Puse mirada de interés y boca de mudo. Mientras esperábamos el paso de la comitiva me aparté discretamente y volviendo a mi época consulté qué era eso de la vizcainía. Efectivamente era un expediente por el que a los nacidos en algúna localidad de Vizcaya se les reconocía, siempre que no fueran bastardos sino hijosdalgo, «notorios de sangre», las prebendas y privilegios del Fuero de quel territorio, aunque se encontrasen fuera de él. Hasta 1835 llegó a haber un «Juez Mayor de Vizcaya» en Valladolid para tratar de esos asuntos. Supongo que a los contendientes no vizcaínos no debía agradarles esa situación.

Enredando, enredando, por internet descubrí que setenta años más tardes, unos nietos o biznietos de mis acompañantes, un Rozas de la Bodega y un Marrón se verían en pleito ante esa Sala de Vizcaya vallisoletana. Así que cuando me reincororé al lugar y momento donde se hallaban les dediqué una sonrisa que nuna entendieron.

Por fin apareció la comitiva. No la voy a describir ahora en detalle, pero llamaba la aención por el corto número de autoridades y personalidades y la gran cantidad, varios centenares, de criados, empleados y soldados. Al pasar aquellos algunos de los presentes comentaban que la columna se había dividido en dos, para poder acomodarlos más fácilmente en los puqueños pueblos donde iban a hospedarse. Las dos hermanas de Carlos V, Leonor y María, reinas viudas, le seguían al día siguiente en otro cortejo igual de grande. Pero llamaba la atención que, salvo algún obispo, los únicos nobles que acompañaban al emperador eran los que habían hecho la travesía con él, no pocos borgoñones y flamencos. Y aún la representación de estos había quedado bien mermada por la cantidad de enfermos que se habían visto obligados a quedarse en las etapas anteriores.

Al atardecer llegué a Lanestosa. Por lo que había contado el vizcaíno en busca de vizcainía había llegado a creer que sería una gran población, pero me llevé una decepción. El pueblo era minúsculo; apenas llegaba a la veintena de casas, la mayoría muy pobres, aunque contaba un par de posadas con grandes cobertizos, donde tradicionalmente hacían parada los comerciantes de lana castellana con sus largas reatas de mulas.

Me acerqué a los aposentos del emperador y pregunté por D. Martín de Gaztelu. Les habían instalado en una casa cercana a la iglesia, algo alejados del bullicio de las posadas y cuadras donde se iba acomodando el resto de la comitiva.

Gaztelu salió rápidamente y me saludó. Me preguntó por cómo me había acomodado y si estaba satisfecho. Le respondí diplomáticamente que estaba a la altura de mi satisfacción, sin explcarle que esa noche, tras desplazarme quinientos años, iba a hospedarme en un sencillo hostal, pero con unas comodidades que el propio emperador no hubiera podido ni soñar.

―Su majestad quiere conocerle

―Será un gran honor para mí

Y me hizo pasar a una sala, que la víspera debía estar fría y casi desnuda, y que los aposentadores reales, que se adelantaban al paso de la comitiva imperial, habían cubierto de tapices. Incluso habían acomodado una ventana de cristal al hueco que antes estaba apenas cerrado por contraventanas de madera. Carlos V era friolero y nos estábamos adentrando en las montañas con ls primros fríos otoñales (lo que me hacía sufrir cada vez que me transportaba, pues yo iba paralelamente con una racha de calor del final de la primavera).

―¡Pasad, pasad! ¿Cómo debo llamaros?

―Jesús de Var, Majestad

―¿De Var?, Ese nombre me dice algo. Recuerdo que en una de mis campañas atravesé un río de ese nombre―, dijo arrascándose su prominente mandíbula.

―Exacto. Debió ser durante su incursión en la Provenza

―Sí, ya recuerdo. ¿Entonces es provenzal?― dijo pasando rápidamente al francés, que era la lengua que utilizaba con su familia.

―No. Soy navarro, pero me fui a vivir cerca de Brignoles.

Martín de Gaztelu giro rápidamente la cabeza. Estaba inclinado escribiendo la correspondencia del día. Me dije que estaba teniendo suerte. Quizás lo de navarro me abriría puertas con el secretario y lo de provenzal con su jefe. Creo que por su parte había una reacción paralela. Aquel me había avanzado que iban a pedirme algo, y el conocer mis orígenes y tener referencias comunes iba a ayudar a sostener la confanza que se precisaba.

―¡Ah Brignoles! ¡Allí sí que era fácil encontrar buen hospedaje y buenos caminos! En cuanto lleguemos a las ciudades castellanas y descansemos de estas malas jornadas tendremos que hablar… y también de Navarra, que es un asuntillo que tengo entre manos…

Ni una sola cuestión sobre mi extraño viaje en el tiempo. Parecía como si al emperador, y de rebote a su secretario, le pareciera tan natural como el último modelo de anteojo estelar que se hubiera inventado. Me recibió como hubiera podido recibir al embajador de un pequeño y desconocido estado que estuviera situado más allá de los océanos. Pero por lo que siguió, comprendí que no se trataba de desconocimiento sino de diplomacia.

―Gaztelu, dejadnos solos unos minutos.

El secretario se levantó rápidamente desapareció tras unos cortinajes verdes, probablemente los mismos que habían adornado el camarote imperial del Espírtu Santo.

―Jesús de Var. Tengo un problema para el que quisiera que me ayudárais. Me han dicho que sois capaz de viajar en el tiempo. Si realmente podéis hacerlo, vuestra habilidad podrá ayudarme a descubrir el culpable de un robo que aún no se ha cometido. Así quizás podamos evitar que se produzca.